新华社北京9月5日电 题:时代变迁中的坚守——优秀教师代表谈中国教育的“变”与“不变”

新华社记者施雨岑

38年前,从故乡到异乡,支月英站上江西省宜春市澡下镇最偏远的小学讲台。从“支姐姐”变成“支妈妈”,她用青春和坚守绚烂了一代代山里娃的童年。

“可以说,我是农村教育变化的亲历者和农村社会发展的见证者。”支月英说。在5日国务院新闻办举行的中外记者见面会上,她和其他4位优秀教师代表结合自身经历,畅谈着改革开放40年来教育事业的“变”与“不变”。

“学校从前是泥巴房,漏风漏雨,现在变成了全封闭的校园,有现代化的教学设备,最美的房子是学校。在教师方面,以前基本上没有人去偏远的地方任教,这几年一年比一年多了,因为生活条件和学校环境都变好了。”

40年光阴荏苒,旧貌换新颜的不仅仅是乡村教育。

“说到职业教育的蓬勃发展和壮大,是在改革开放以后。”甘肃钢铁职业技术学院教师吕杰说,学校建校至今,在国家高技能人才培训基地的资金扶持下日新月异。“我们的焊接设备从原来的10台发展到现在的400多台,同时配备了3台焊接机器人,培养了自动化焊接的学生,实现智能化焊接,场地扩大到原来的5倍以上。”

西安交通大学能源与动力工程学院教授、博士生导师陶文铨认为,高等教育很重要的变化就是建立和健全了学位制度。

他说:“改革开放前,我国没有学位制度,招收应届生不授学位。改革开放之后,我们建立了学士、硕士、博士三级学位制度。今年西安交大有5248个硕士、1402个博士,是改革开放初期的300多倍。大量高质量的研究生的培养,对我国高等教育和科学事业发展起到了重要作用。”

40年岁月如歌,外部条件发生变化,孩子和家长也在悄然改变。

30岁便成为江苏省最年轻的特级教师,薛法根近些年却越来越感到本领恐慌——1992年,他在讲授寓言《狐狸和葡萄》时,没有孩子能讲出其中道理;10年后,他再次教这篇课文时,早已拥有自学材料的孩子们在薛老师刚提出问题时便开始七嘴八舌地抢着回答。

到了2017年,当薛法根第3次讲这篇寓言,孩子们的回答让他惊讶——有的孩子告诉他,从网络上得知,医院里有一种疗法叫‘酸葡萄疗法’;还有的孩子提出,狐狸无论怎么样都吃不到葡萄,找一个借口放弃,也是一种智慧。

相关文章:

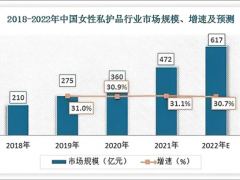

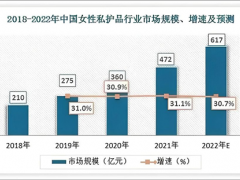

- 千金润女士抑菌凝胶,重塑女性私护领域2024-01-17

- 千金润R女士抑菌凝胶,重塑女性私护领域2024-01-17

- 除醛黑科技芸净岩,根源解决甲醛释放期长的难2021-05-19

- 站在未来看未来,GTA基因链开创区块链3.0新时2020-04-30

- 中国创新城市TOP10出炉 北京、深圳、上海位列2018-11-02

![[field:fulltitle/]](http://www.kjdaily.cn/templets/default/ad/960.gif)