新华社北京9月19日电(记者全晓书 屈婷 余晓洁)地球不仅要克服人类活动造成的多重安全问题,还面临复杂宇宙环境带来的灾难隐患。中外科学家在京呼吁,进一步加强在宇宙探索领域的合作,推动科学认识的不断深化,携手抵御近地小天体对人类的威胁。

中国科学院院士、国家天文台研究员陈建生日前在“人类命运共同体的‘星’征程”论坛上指出,相比粮食安全、资源短缺、气候变化、网络攻击、环境污染等人类活动造成的问题,地球面临的更严重灾难威胁可能来自宇宙环境。

其中,最突出的是近地小天体带来的安全隐患。地球附近有18000多个小天体,直径大于1公里的约800个。科学家已在地球上发现180个巨大撞击坑,它们记录着小天体撞击地球的可怕威力。

上世纪九十年代,中国地质专家在西藏冈巴地区找到6500万年前小天体撞击地球的有力证据,从而支持了恐龙灭绝是由于小天体撞击地球所致的假说。

中国科学院院士、中国月球探测工程首任首席科学家欧阳自远也认为,小天体撞击的危险应成为人类命运共同体有序健康发展进程中“值得关注的一个问题”。

中国领导人在国际国内场合反复阐述人类命运共同体理念,为建立新型国际关系提供了新思路、新路径。这一理念也得到此次论坛与会科学家的一致支持。这个以“人类命运共同体”为主题的论坛是19日在京闭幕的“世界公众科学素质促进大会”的数十个专题论坛之一。

“全世界的科学家应该联合起来监测小行星,”欧阳自远说,现在的航天技术完全有能力规避小天体撞击地球——只要在小天体上着陆一个发动机,轻轻使一点力,四两拨千斤,有潜在威胁的小天体就会偏离原来轨道,使地球转危为安。

中外科学家还指出,科学是造福人类的强大武器,科学家要从上百万年甚至几十亿年的时间跨度上思考人类命运、延续人类基因。

作为北京大学天文系的创建者,陈建生指出,宇宙如此浩瀚,探索宇宙、开发宇宙是全人类的事业,不可能只靠个别国家、个别地区,必须集全人类的智慧才能完成。

据介绍,直到上世纪上半叶,观测宇宙还是各个国家和地区的独立活动,当时的合作停留在分享知识的水平上;随着对宇宙认识的深入,探索宇宙深处需要越来越大的望远镜,造价越来越高、技术越来越复杂,单个国家研制这样的望远镜已经很困难了。于是,上世纪下半叶以来,多国共建望远镜,比如英国、澳大利亚早在70年代就共建了望远镜,欧洲多国携手南美国家联合成立了天文台。

“可以说,天文学上的国际合作是人类命运共同体理念的一个范例。”陈建生说,举个例子,引力波的直接探测是21世纪最重要的科学突破之一,而作为引力波源候选体之一的双中子星合并在去年被探测到的时候,关于它多信使联合观测的论文作者多达4000多位,来自几十个国家、近千个研究单位。

相关文章:

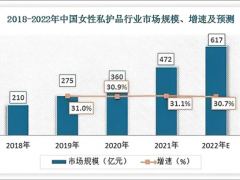

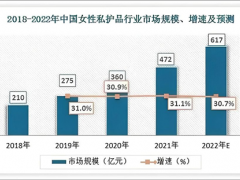

- 千金润女士抑菌凝胶,重塑女性私护领域2024-01-17

- 千金润R女士抑菌凝胶,重塑女性私护领域2024-01-17

- 除醛黑科技芸净岩,根源解决甲醛释放期长的难2021-05-19

- 站在未来看未来,GTA基因链开创区块链3.0新时2020-04-30

- 中国创新城市TOP10出炉 北京、深圳、上海位列2018-11-02

![[field:fulltitle/]](http://www.kjdaily.cn/templets/default/ad/960.gif)